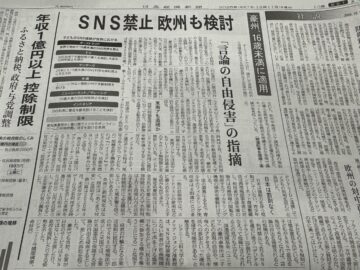

確か、オーストラリアで男の子がSNSで騙され、誹謗中傷を受けて自殺したことを受けての活動で世論が高まり、そういう方向に進んだと記憶しています。

私は賛成です。

ほとんどの子供たちは、現在暇さえあればスマホを触っているし、眺めている。

いや、大人もそうでしょう。電車とかに乗ると、みんなスマホを見ているな。

私も仕事で使うので、一日の使用時間って、それはもう結構なことになっていると思います。

一説によりますと、現代の一日の情報量は江戸時代の一年分、平安時代の一生分、今から50年前と比較しても30倍になったと何かの本で読みました。

そらぁノイローゼになる人もいるし、脳が疲れるはずですよね。

話は戻りますが16歳未満のSNS禁止。

オーストラリアはよくやりきったと思います。

実際、私の2人の子供は16歳と14歳ですが、SNSをやっております。

安全確保のために、私も子供たち2人だけをフォローするためにインスタをしておりますが、でも、彼女らはサブアカを持っております。

多分、いや、確実に、私には見られないように親しい友達だけに公開するストーリーズなるものをアップしていますし、SNS上での言葉遣いは、普段のそれとは違うものだと感じることがあります。

もっとも、子供は親の目から隠れて何かをするものでありますし、かくいう私もそういうのを経て、現在一人前に生きておりますから、それは成長の糧の1つであるとは理解しております。

ただ、SNSというものは、私はこれからの人たちにはきちんと教育を施してから利用されるべきものだと考えるに至っております。

我々SNS創生期世代はしょうがないけど、生まれたときからスマホがあり、SNSが存在する世代にはそれは必須であります。

大人になっていますが、16歳と14歳はまだまだ子供です。考え方などまだまだですし、ひと言で未熟。あたりまえです。

そんな人間が今の私と同じ情報をキャッチしたとき、同じように感じ、考え、行動するはずがない。

SNSで、匿名で他人を誹謗中傷するような人間には絶対になってほしくないな。表現の自由とは責任と表裏一体であると心から理解してほしい。

歳だけとっている大人ってたくさんいる。騙しにかかってくるような人も。そんな人と接触しやすい環境であるSNSは怖いな。

SNSをずーっと眺めていて、何か記憶に残っているかな。翌日覚えているのか。時間の無駄に思えるが、でも、それは我々の子供の頃のテレビと同じか。

人は一度手にしたものはなかなか手放せない生き物であると私は思っている。なので、SNS禁止には今後いろんな問題が起こるだろう。

でも、どこかの瞬間でぶった斬って、子供は禁止っていう法律、私は良かったと思う。

良い面もたくさんありますから、日本ではぜひ、小学生のうちに徹底的な教育を施すことを願います。